Écrivains russes : illusions perdues, liberté retrouvée

Vladimir Pozner, Roman Sentchine, Elena Tchijova : trois personnalités, trois visages de la littérature russe contemporaine, trois conceptions de l'écriture. Pour La Dame de Pique, ils racontent pourquoi ils écrivent et posent un regard affûté sur la littérature russe d'aujourd'hui.

L'écrivain et journaliste Vladimir Pozner, dans son restaurant moscovite, le 27 avril dernier (Photo Ksenia Yablonskaya pour La Dame de Pique)

Le jeune homme accoudé à la table du restaurant moscovite « chez Géraldine » ce jour-là n'est pas écrivain. Il est journaliste. C'est lui qui le dit. Vladimir Pozner, 81 ans, en paraît 65 et encore cinq de moins lorsqu'il se lève, donne la poignée de main et que son visage rieur s'anime : les bienfaits d'une vie bien remplie sans doute.

Né en 1934 à Paris, d'une mère française et d'un père russe, le journaliste vedette de la télévision russe parle un français impeccable. Mais c'est en anglais qu'il écrit le livre qui l'éloigne un temps des plateaux télé. Adieu aux illusions*, à mi-chemin de l'autobiographie et du témoignage, c'est l'adieu à cette URSS dans laquelle Vladimir Pozner a passé la plupart de son existence d’adulte, après une enfance passée à New York puis à Berlin. L'adieu à cette doctrine que le journaliste a un temps cautionné.

L'écrivain et journaliste Vladimir Pozner, dans son restaurant moscovite, le 27 avril dernier (Photo Ksenia Yablonskaya pour La Dame de Pique)

« Ce n’est pas moi qui ai eu l'idée d'écrire ce livre, on me l'a suggéré, confie-t-il. Et puis, en commençant à l'écrire, c'est devenu quelque chose de très prenant. J'ai ressenti le besoin de fixer certaines choses pour moi-même », continue-t-il. Comme de poser un regard distancié sur ces années passées à faire de la « propagande » pour le parti d'alors, dit Pozner qui travailla un temps pour les médias gouvernementaux à destination des Occidentaux. Quelque chose que son œil brillant dit « regretter ». « Il m’a fallu dix-huit ans pour traduire ce livre en russe (qui sort aujourd’hui en français aux éditions Noir sur Blanc, ndlr). Parce que, hésite Vladimir Pozner, c’était difficile. » Quant à la parution d’Adieu aux illusions en version française, « c’est surtout important d’un point de vue émotionnel. Ma mère était française, j’ai beaucoup d’amis parisiens, ça me fait plaisir en fin de compte que le livre soit enfin paru en français. »

« La politique peut tuer la littérature »

L’écrivain-journaliste ne se l’explique pas mais, estime-t-il, la Russie connaît aujourd’hui une période « plutôt pauvre » en matière de création littéraire, mais pas que. « Pour moi, ça n’a rien à voir avec la politique ni le contexte social. On ne sait pas bien comment ça arrive, un groupe important qui émerge tout à coup, un mouvement qui prend forme… » La seule chose que Pozner remarque est que « les plus grands écrivains sont apparus aux temps les plus difficiles : sous Nicolas Ier, vous avez Pouchkine, Lermontov, Gogol, etc. Puis à l’époque de Dostoïevski et Tolstoï, la situation politique n’est pas terrible non plus. La Révolution de 1917 a fait émergé un groupe d’écrivains mais ça a passé très vite. Alors je ne vois pas de lien entre la politique d’un pays et l’émergence d’écrivains. Sinon que la politique peut jouer le rôle de tuer la littérature. » Pozner pense aux nombreux écrivains tués ou envoyés au goulag sous l’URSS.

Heureusement, les Russes lisent beaucoup, « enfin beaucoup moins qu’avant. Mais à l’époque soviétique, le livre était quelque chose de très important. Il faut dire qu’il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire ! Et puis c’était le symbole d’un statut social. » Aujourd’hui, ils ont le choix avec d’autres activités, alors ils lisent moins, « mais c’est vrai dans n’importe quel pays », pense Pozner.

L’auteur des Eltychev, roman également paru en français aux éditions Noir sur Blanc, en 2013, est quant à lui écrivain avant tout. Mais journaliste un peu quand même, au sens où il participe à de nombreuses revues littéraires. Un tout autre visage de la littérature russe. Et un autre visage de la Russie contemporaine.

L'écrivain Roman Sentchine, à Moscou, le 24 avril dernier (photo Ksenia Yablonskaya pour La Dame de Pique)

Né en 1971 dans la République de Touva (Sibérie méridionale), Roman Sentchine ne semble pas d’un abord des plus faciles. À la sortie du métro Tsvetnoï Bulvar où il attend ce jour-là, on manque de ne pas le remarquer, criant d’anonymat. Tout de noir vêtu, la posture timide, le visage dur… Il ne faut sans doute pas s’attendre à un déferlement de confidences. Plus loin sur le boulevard, attablé dans un café populaire, l’un des écrivains majeurs du courant réaliste russe des années 2000 raconte comment et pourquoi il écrit, à une époque où, comme le dit Vladimir Pozner, la production littéraire russe n’est pas des plus riches, reconnaît Sentchine.

« La vraie vie est plus intéressante que les histoires inventées »

Roman Sentchine écrit « plutôt le matin. Mais il n’y a pas vraiment de règle. Plus jeune, je préférais travailler la nuit », dit-il. Bercé par Jules Vernes et Stevenson, le jeune Roman réalise vite que « la vraie vie est plus intéressante que toutes ces histoires inventées. » Après son service militaire, Sentchine commence à écrire pour la presse régionale, puis pour des magazines, enfin il commence à écrire des livres. Très vite, il sent que « la littérature est une affaire sérieuse. »

L'écrivain Roman Sentchine, à Moscou, le 24 avril dernier (photo Ksenia Yablonskaya pour La Dame de Pique)

Dans les livres de Roman Sentchine, il y a donc la vraie vie, il y a sa province natale et la sueur des petites gens. Écrit en 2009, Les Eltychev (seul roman de Sentchine aujourd’hui disponible en français, ndlr), c’est l’histoire de la chute d’une famille ordinaire. L’histoire du père, Nikolaï, policier dans le chef-lieu de la province, de sa femme, Valentina, qui a péniblement réussi à s’extraire de son hameau perdu. Un fils en prison, un autre, bon à rien. Sentchine raconte la longue déchéance de cette famille, dans une atmosphère minée par l’alcool, la pauvreté et le chômage.

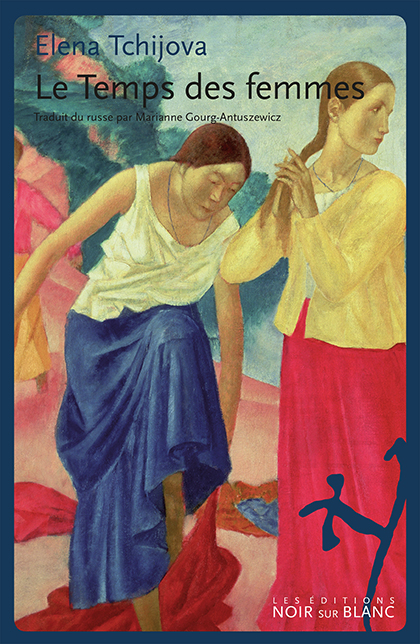

C’est encore la Russie populaire que choisit Elena Tchijova pour encadrer ses romans. Celle, par exemple, des années 1960 transies de totalitarisme. À l’époque, Saint-Pétersbourg est encore Leningrad. Dans Le Temps des femmes (paru aux éditions Noir sur Blanc en 2014 pour la version française), Tchijova raconte le quotidien de Sofia, petite fille muette, qui dessine à longueur de journée le monde qui l’entoure. À ses côtés, sa mère, ouvrière dans une usine et trois « babouchkas » (grand-mères russes) qui les accueillent toutes deux dans leur appartement communautaire et finissent par jouer pour Sofia le rôle d’aïeules. Dans ce roman à cinq voix, hommage est rendu aux femmes russes, à leur courage et à leur dignité, à leur silencieuse résistance à l’oppression.

L'écrivaine Elena Tchijova a décroché l'équivalent du Booker Prize en Russie pour son roman Le Temps des femmes (photo Jana Romanova)

« La littérature russe d’aujourd’hui, contrairement au journalisme, ne connaît pas la censure », assure Elena Tchijova, pétersbourgeoise depuis 57 ans, autrement dit, depuis toujours. Elle est bien placée pour le savoir, elle qui dirige la revue internationale Le Mot universel, à Saint-Pétersbourg toujours. « Actuellement, la Russie littéraire est égale à elle-même » : du point de vue de Tchijova, le pays possède à la fois « des écrivains merveilleux, subtils, complexes et profonds ». Et puis il y a ceux qui écrivent « pour la masse. »

« J’écris pour ceux qui sont déjà morts »

Elena Tchijova, elle, écrit pour ce qu’elle se représente comme « le lecteur idéal ». Ou encore pour ses proches, « pour ceux qui sont déjà morts ». Pour cela, elle se lève chaque jour à 7 heures du matin, s’assoit devant son ordinateur, médite toute la journée à ce qu’elle va finalement écrire le lendemain. « Je prend des notes sur des feuilles volantes ou dans un cahier que j’emmène partout avec moi, confie la romancière. Tous ces brouillons parsèment mon appartement, ma chambre, les rebords de fenêtres, la table. Ils sont partout où il reste encore de la place. »

Malgré ses fonctions de rédactrice en chef du Mot universel, Elena Tchijova dit ne pas nourrir d’ambitions journalistiques, contrairement à d’autres. « J’écris rarement pour les journaux et les magazines, seulement quand j’estime qu’il s’agit d’un sujet extrêmement important. J’ai passé tant d’années à me consacrer à des choses qui ne m’intéressaient pas qu’aujourd’hui, je veux jouir de ma liberté. »

Les livres de ces trois auteurs sont disponibles en français aux éditions Noir sur Blanc :

* Parting with Illusions est paru pour la première fois en anglais en 1991 chez HarperCollins.