Au bord de la rupture

Quelle était la société de février 1917 au bord de la rupture? Comment s’y exprimaient les signes avant-coureurs de la Révolution? Quelles questions occupaient les différents groupes de citoyens? Dans quelle atmosphère se sont déroulés les évènements qui sont entrés dans l’Histoire sous le nom de Révolution de Février? Sergueï Lounyov, historien et créateur du projet « 1917. Jour après jour », dépeint cette société russe de février 1917.

La Révolution de Février n’a pris personne par surprise, bien au contraire, certains de ses contemporains l’attendent depuis très longtemps. Et il n’est pas seulement là question de l’intelligentsia qui s’efforce d’accélérer la venue de changements radicaux. La société est mobilisée depuis près de trois ans : la Première Guerre mondiale (appelée à l’époque Seconde Guerre Patriotique) la met à rude épreuve, alors que l’armée russe est loin de voler de victoire en victoire comme la propagande le promet pourtant. L’enthousiasme patriotique s’est éteint et la déception est générale. Les tensions sociales internes sont devenues insolubles – l’ancien ordre social est en miettes.

La guerre comme routine

En février 1917, l’offensive Broussilov, la dernière grande attaque de l’armée russe, est oubliée depuis longtemps. Au début de la révolution, les troupes sont dans un état lamentable, mais le front tient, sans grands changements. Eprouvées par des années de guerre, les troupes mènent une guerre de position. La presse, elle, continue comme toujours d’annoncer une victoire imminente. Les experts affirment que la guerre prendra fin en 1917. Mais la raison avancée n’en est pas la puissance de l’armée russe, mais de supposés conflits sociaux en Autriche-Hongrie et en Allemagne, que les journalistes exagèrent à loisir. La confiance dans la presse s’effondrera et les lecteurs seront de plus en plus sceptiques envers les informations liées aux combats. La guerre est devenue une montagne de papier.

Nikita Okounev, commerçant moscovite qui prend soigneusement en note tout ce qui se produit autour de lui, écrit alors avec mécontentement :

Pour le Nouvel An, Broussilov a prononcé un grand discours depuis son quartier général. Rien que des bravades. Quelques lignes à en retenir : « À titre personnel, d’après les informations dont je dispose et d’après ma foi profonde, je suis absolument convaincu, aussi vrai que je vis et suis présent ici face à vous, que cette année l’ennemi sera enfin définitivement écrasé. »

Pirouchkevitch disait également qu’en août 1916, il entrerait dans Varsovie en triomphe. Tout le monde a parlé, tout le monde parle et continuera de parler. Il faut ignorer toutes ces paroles et attendre que Dieu lui-même s’exprime. Et nous en prenons la direction : le peuple est encore pour l’instant muet, mais bientôt il parlera, et « vox populi, vox dei ».

L’humeur est encore pire à Petrograd (actuelle Saint-Pétersbourg, ndlr). Le prince Droutskoï-Sokolinski, gouverneur de Minsk, en mission à Petrograd fin 1916, décrit ainsi ses impressions :

Dès le premier jour, tout ce que j’ai vu et entendu dessinait une image si complètement tragique que j’en fus littéralement anéanti. Je ressentis pour la première fois la possibilité d’une catastrophe. À Petrograd, la guerre n’intéressait littéralement personne. Tous étaient épuisés au-delà de toute mesure, tous traînaient les pieds, et tout ceci se nourrissait des difficultés économiques et des privations de nourriture.

En 1917, la situation ne fait qu’empirer. Le représentant de la France en Russie, Maurice Paléologue, auteur de l’un des journaux les plus intéressants de cette époque, note ainsi le 1er janvier (selon le calendrier européen) : « Je constate partout angoisse et dépression ; la guerre n’intéresse personne, nul ne croît en la victoire, tous attendent le pire avec désespoir ».

Une nouvelle vague de mobilisation est lancée. L’armée se prépare à son offensive de printemps, sur laquelle l’on fonde de grands espoirs. Artiom Vessioly, auteur du roman La Russie noyée dans le sang, décrit ainsi la mobilisation de l’hiver 1916-1917 :

Les ordres de mobilisation étaient collés sur les murs ; et proclamés dans les villages en face des églises et sur les marchés.

Marchaient les ouvriers et les petits fonctionnaires, les médecins de campagne et les professeurs des écoles ; marchaient les cadets formés à la hâte et les étudiants aux études interrompues, les enfants des campagnes et ceux des faubourgs ; marchaient les artisans et les fabricants, les vendeurs des grands magasins et les bandits de grand chemin ; marchaient les pères de famille barbus ; marchaient les jeunes gens à peine sortis de l’école ; marchaient les valides, les forts, les turbulents ; les estropiés remontaient au front, la guerre arrachait le fiancé des bras de sa promise, séparait le frère du frère, prenait le fils à sa mère, le mari à sa femme, le père qui les nourrissait aux enfants.

À l’hiver 1917, on appelle déjà dans toute la Russie les jeunes gens de 1898 sous les drapeaux. L’historien militaire Kersonovski évalue sévèrement les conséquences du dernier appel impérial à la mobilisation :

Les divisions de 4ème classe formées à l’hiver 1916-1917 étaient de si mauvaise qualité qu’elles en étaient mort-nées. Même si la campagne de 1917 s’était déroulée normalement, elles n’auraient servi à rien. Ce système absurde de formation de divisions de 4ème classe s’accompagnait d’un système chaotique de dénomination des régiments.

Rien d’étonnant à cela : on appelle alors dans l’armée soit de très jeunes gens, soit ceux parvenus à échapper à la mobilisation durant les premières années de guerre. Il est donc difficile de compter sur ces gens pour arracher la victoire.

S’il est possible au début de la Première Guerre mondiale de parler d’unité, en 1917, la rupture est complète entre le front et l’arrière-pays. Bien entendu, toutes les familles attendent une lettre du front. La baisse du niveau de vie se fait ressentir partout. Des « queues » se forment (l’expression nous vient précisément de l’époque prérévolutionnaire). Cependant, la société n’est plus disposée à accepter les privations. La guerre, dont on ne prévoit plus la fin victorieuse et prochaine, n’est plus une circonstance atténuante. Et pire, des spéculateurs, que l’on surnomme « les rapaces », s’enrichissent ouvertement sur le dos de la société.

Le dernier festin de l’Empire

Les fêtes du Nouvel An, puis la Chandeleur, sont célébrées avec un faste hystérique. Un contemporain décrit les célébrations du Nouvel An comme « une orgie de bacchanales ». La scène de la série Le Chemin des tourments, dans laquelle un officier sabre le champagne pour le Nouvel An illustre l’état d’esprit de la société à l’hiver 1917. Toutes les célébrations précédentes, pendant la guerre, ont au contraire été fêtées de manière beaucoup plus modeste.

Skitalets, feuilletoniste pour Gazeta-Kopeïka, décrit ainsi les fêtes du Nouvel An à Moscou :

Selon les estimations des journaux, les Moscovites dépensèrent pendant la nuit du Nouvel An plus de 600 000 roubles rien que dans les restaurants, théâtres et cabarets : et les fêtes à domicile ont coûté encore deux fois plus. Finalement, ce sont plus de deux millions de roubles qui ont été gaspillés d’un seul coup en célébrations, beuveries et orgies. On raconte qu’à Noël, Moscou était comme enragée, les rues étaient envahies par la foule, et pas par ceux que l’on nomme « les petites gens », emmitouflés dans des manteaux en mouton retourné et portant des fausses barbes, mais de ce que l’on qualifie de « belle société ». Régnait une sorte d’hystérie carnavalesque encore jamais vue, qu’alimentaient manifestement les réfugiés.

Les remarques de Skitalets sont confirmées par Okounev, le scrupuleux chroniqueur de la vie moscovite, qui souligne la démesure des sommes d’argent dépensées :

Voilà comment le Nouvel An s’est passé à Moscou : dans les restaurants, tout le monde exigeait vin et vodka jusqu’à plus soif, payant de 50 à 100 roubles la bouteille. Un « lieu de réjouissances » populaire a fait pendant la nuit 38 000 roubles de ventes. On payait dans les restaurants 80 roubles pour un filet de viande pour cinq personnes, 180 roubles pour un poisson pour 8 personnes. Pour un voyage « hors de la ville », dans un établissement de luxe, on payait les voituriers de 50 à 75 roubles pour une place de 100 à 150 pour deux places. En somme, les journaux estiment qu’au moins un million de roubles a été dépensé dans les restaurants de Moscou pendant les fêtes du Nouvel An.

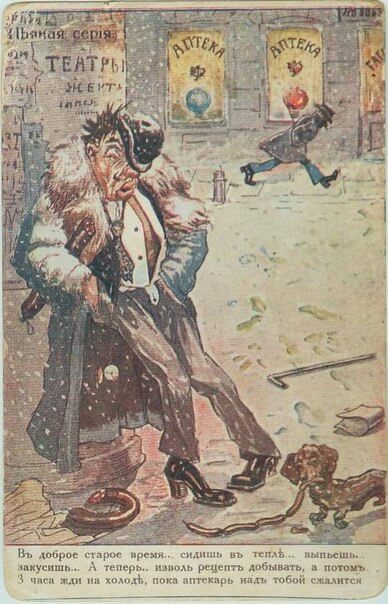

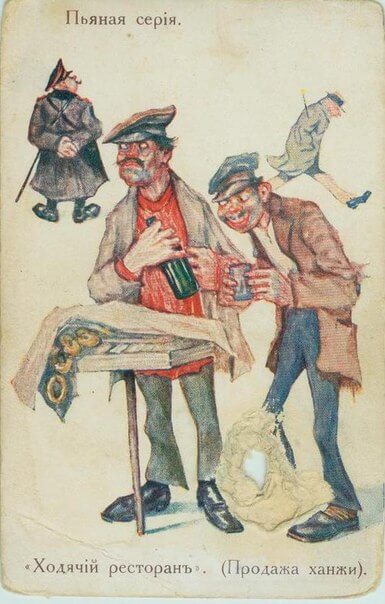

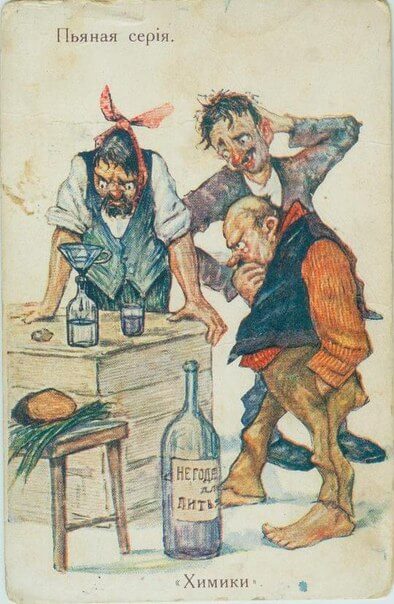

La fin des fêtes ne tempère pas l’ardeur de ces citoyens assoiffés. La prohibition absolue édictée par le gouvernement du Tsar en 1914 n’est pas appliquée. Comme chacun le sait, là où existe une demande, l’offre apparaît. Les citadins boivent de la « polonaise » pure ou de la « khanja », un alcool chinois à base de pain. On achète ces boissons auprès de bouilleurs de crus improvisés. Les ersatz d’alcool se répandent dans toute la société. Il arrive que des enfants vendent de l’alcool. S’ils ne souhaitent pas faire appel aux services de ces vendeurs de boissons douteuses, les citadins peuvent demander une ordonnance à un médecin pour acheter de l’alcool en pharmacie. Cette dernière astuce est particulièrement en vogue chez les buveurs : en l’espace d’un mois, du 25 septembre au 25 octobre 1916, les médecins prescrivent 24 200 ordonnances pour l’équivalent de 8 646,19 litres d’alcool. Pour ce qui est du public distingué, qui préfère aller au restaurant, l’alcool est caché dans les théières et les cafetières, mais certains établissements se passent même de ce genre de précautions.

Après la Chandeleur, durant laquelle il faut se passer de crêpes, la presse rapporte des volumes record de consommation d’alcools de contrebande : à l’hiver 1917, la population cherche par tous les moyens à s’oublier.

Il existe d’autres moyens d’échapper à la réalité : l’année 1917 est généralement associée à la cocaïne. Mais ce n’est pas la seule drogue à se répandre avant la révolution. La drogue fait à ce point partie du quotidien de Petrograd pendant la Première Guerre mondiale qu’une caricature représentant « des marchands d’opium, de morphine et autres narcotiques » a été intégrée dans les dessins de Petrograd en temps de guerre. Les journaux parlent ouvertement du commerce de drogues.

Le métropolite Théophane, cité par Maurice Paléologue, raconte la consommation de morphine dans la ville provinciale de Viatka :

De nombreux médecins et pharmaciens ont pris l’habitude de s’injecter de la morphine, et depuis eux, ce médicament s’est répandu parmi les officiers, les fonctionnaires, les ingénieurs, les étudiants. Le personnel hospitalier a eu vite fait de suivre leur exemple. Le risque est alors devenu encore plus grand, car ils se sont mis à vendre de la morphine. À Viatka, tout le monde savait dans quelles tavernes on pouvait acheter de la morphine. La police avait ses raisons pour fermer les yeux sur ce commerce.

La cocaïne se démocratise. Au début de la Première Guerre mondiale, elle n’est consommée que par la bohème. Le célèbre auteur et chanteur Alexandre Vertinski, dans la chanson Kokainetochka, appelle la cocaïne « le fléau de sa jeunesse ». Des cercles bohèmes, la cocaïne passe à l’armée. L’archétype du marin cocaïnomane se répand dans le public. On retrouve dans de nombreuses œuvres littéraires sur la révolution et la guerre civile des personnages consommant de la cocaïne, par exemple dans le Roman à la cocaïne, dont l’action se déroule précisément à cette époque. La consommation de drogues est dans l’ère du temps.

L’ennemi de l’intérieur : les pillards et les spéculateurs

En février 1917, les principaux ennemis de l’intérieur – selon la propagande – sont devenus, en plus de « l’espion » et des « agents allemands », les « spéculateurs » et les « pillards ». On entend alors par « pillards » ces gens qui s’enrichissent pendant la guerre, légalement ou illégalement, ainsi que ceux qui se rendent coupables d’actions socialement inacceptables. On met pêle-mêle, dans le même sac, les producteurs de mauvais pain et les portefaix qui augmentent leurs prix, les vendeurs de « polonaise » et même des commerçants respectables qui reçoivent des commandes d’Etat. On invente spécialement le verbe « pillarder », qui n’a rien à voir avec le champ de bataille. Fin février, on assiste même à des cas d’excommunication de « pillards ».

Les fortunes amassées durant la guerre sont condamnées. Les « nouveaux riches » eux-mêmes alimentent ce conflit social avec leur comportement ostentatoire et autres dépenses somptuaires, comme si ces derniers avaient ressenti la précarité de leur position. Une épidémie de luxe se répand dans le pays. Les autorités prennent même des mesures pour prévenir les modes de vie provocants.

Voilà ce que Skitalets écrit dans Gazeta-Kopeïka au sujet des « spéculateurs » :

Jamais la jeunesse n’a été aussi bien habillée. Il fut un temps où l’on considérait qu’une fille non mariée ne devait pas porter de diamants, et on les voit aujourd’hui aux doigts d’adolescentes de seize ans. Les jeunes hommes ne le cèdent en rien à leurs sœurs : alors que tout coûte cinq fois plus cher, ils font les paons comme jamais ils n’ont fait les paons. Les clubs sont pleins à craquer de la jeunesse la plus verte, et toutes ces jeunes pousses misent des sommes que les plus gros joueurs d’autrefois ne pouvaient même pas imaginer. Ces jeunes pousses « sans tristesse ni pensée fatidique » promènent l’argent mal acquis de leurs spéculateurs de pères et voient dans cet argent la loi suprême et la justice absolue. D’ailleurs, cette jeunesse elle-même regorge de spéculateurs, qui ne rechignent pas à faire des affaires avec le même talent que leurs pères endurcis.

La rhétorique martiale à l’encontre des « spéculateurs » et des « pillards » joue son rôle dans l’apparition d’une posture agressive envers les « capitalistes » et les « bourgeois ». Et le mécontentement populaire a atteint un tel niveau que la presse ne peut ignorer le sujet.

La crise du quotidien

Une chute progressive du niveau de vie ne se remarque pas aussi vite qu’un effondrement rapide. Mais c’est précisément un effondrement qui eut lieu au sein de sphères sociales décisives. La crise alimentaire atteint son paroxysme. Petrograd est à la limite d’introduire des tickets de rationnement. On décrète des restrictions à la production de pâtisseries, puis de pain blanc. La viande a pratiquement disparu des étals. Le pain n’est plus de qualité. Le Chemin des tourments décrit en ces termes cette crise alimentaire :

Tout le monde était particulièrement furieux car dans les villes, les boulangeries commençaient à mélanger le pain avec de la sciure, car il se passait parfois des jours entiers sans viande sur les marchés, et que celle qui y parvenait était avariée ; les pommes de terre étaient gelées, le sucre plein de terre ; et par-dessus tout, les prix s’envolèrent et les commerçants, les nouveaux riches et les spéculateurs, qui s’enrichissaient sur les livraisons de nourriture, payaient cinquante roubles pour une boîte de sucreries, cent pour une bouteille de champagne, et ne voulaient pas entendre parler d’une paix avec l’Allemagne.

La société change. La Première Guerre mondiale est une époque de migrations. Des foules de réfugiés inondent les villes ; pas uniquement des habitants de l’Empire russe, mais aussi des étrangers, principalement des Roumains. Les déserteurs reviennent du front. Dans les provinces, dans les petits villages, apparaissent des prisonniers de guerre allemands et austro-hongrois. Les paysans craignent parfois d’être remplacés par des colons allemands venus des rangs de prisonniers. L’exode rural vers les villes augmente. Les déplacements sont encore plus difficiles à l’hiver 1917 que durant les années de guerre précédentes : les lignes de chemin de fer sont interrompues entre les villes, les trains militaires sont prioritaires. Cela ne concerne pas uniquement les trains de passagers, mais aussi les trains de marchandises, qui approvisionnent les villes. Les transports urbains fonctionnent également de plus en plus mal.

La criminalité augmente par rapport aux années précédentes. La guerre finit par introduire les armes dans les villes. Des bandes criminelles existant avant la guerre profitent des circonstances pour s’armer, et des groupes de déserteurs les imitent. On voit apparaître des cas de criminalité infantile. Des groupes nomades apparaissent dans les villes. L’espace urbain devient inconfortable et même dangereux pour ses habitants. À cause de la guerre, les citadins sont privés de tout, et en février 1917, ces privations ont atteint leur paroxysme.

Une légitimité perdue

Le système politique russe est fondé sur le décret du 3 juin 1907, qui a réduit à néant les conquêtes démocratiques de la Première révolution russe de 1905. Les changements concernent en premier lieu les lois électorales : les 3ème et 4ème sessions de la Douma sont basées sur un système collégial et des élections de différents niveaux. Dans les faits, seuls 13% de la population ont le droit de vote. Par ailleurs, on dépend d’un collège ou d’un autre en fonction de son niveau de revenus. Les représentants des différents collèges ont un poids électoral tout à fait variable. Une voix ouvrière vaut trois fois moins qu’une voix de paysan, environ 20 fois moins qu’une voix de bourgeois, 45 fois moins qu’une voix de propriétaire terrien. Il est difficile de considérer la IVème Douma comme un véritable organe d’Etat représentatif.

Le pouvoir n’est même plus en mesure de s’appuyer entièrement sur les « cercles censitaires », les représentants des collèges des propriétaires terriens et de la bourgeoisie urbaine, les élites terriennes de la Russie. Même ces cercles sociaux sont travaillés par le désir de changer le système politique russe. Le pouvoir s’oppose frontalement à la société, qui n’a aucun moyen de contrôler la direction du pays. L’autorité de l’Etat est toute entière concentrée dans la figure de l’Empereur de toutes les Russies.

La figure de Nicolas II justement, se désacralise dans la conscience collective. Cette évolution a commencé avec la tragédie de Khodinka et s’est poursuivie avec la défaite lors de la guerre russo-japonaise et le Dimanche sanglant, qui est peut-être la pire catastrophe sociale de la période prérévolutionnaire. Nicolas II n’a clairement pas la stature de ses glorieux ancêtres. Même les monarchistes convaincus considèrent Nicolas II comme un tsar "faible", et tous s’accordent pour dire que sa personnalité n’est pas en accord avec le rôle qui lui est confié.

La Grande Guerre aurait dû rassembler la société autour de la figure de l’empereur : rien de tel ne se produit. Le grand-prince Nicolas Nikolaïevitch, nommé Commandant en chef Suprême dès le début de la guerre, est quant à lui extrêmement populaire, même s’il reste difficile de l’envisager comme un grand général. Il est révélateur de constater que Nicolas Nikolaïevitch fut pendant quelques jours le commandant en chef de l’armée russe après la Révolution de Février. Physiquement imposant, avec sa haute stature et ses cheveux blancs, Nicolas Nikolaïevitch a l’air bien plus solide que Nicolas II, pourtant chef de l’Etat. Mais après la série de défaites de l’année 1915, Nicolas II remplace son oncle au poste de commandant en chef. Il doit recevoir les lauriers du vainqueur, mais la guerre prend une tournure différente.

La vie familiale du monarque, qui est le sujet de murmures de cour dans les années précédentes, devient un sujet public. La cause en est le très charismatique paysan Grigori Raspoutine et sa réputation de « sorcier ». Il est de coutume dans l’aristocratie de s’entourer de toutes sortes d’illuminés et de s’adonner au mysticisme. Raspoutine, admis auprès de la famille impériale en 1907, n’est pas le seul « sorcier », mais il est certainement le plus haut en couleurs. Après avoir convaincu l’empereur qu’il était irremplaçable, Raspoutine acquiert une grande influence aussi bien à la cour que dans la sphère politique. L’idée qu’un moujik hirsute venu de Tambov fasse la pluie et le beau temps à la cour impériale inquiète à la fois la haute société et le peuple. Si à la cour, on se répète les paroles de Nicolas II à Stolypine : « Mieux vaut dix Raspoutine qu’une crise d’hystérie de l’impératrice », le peuple maudit « le tsar et son Egor et la tsarine et son Grigori ». Pendant la guerre, la propagande alimente largement les rumeurs sur Raspoutine. En 1916, il est devenu la personne la plus détestée du pays. Chose sans doute paradoxale, la réaction à l’assassinat de « l’ami de la famille » de l’empereur par le grand-prince Dimitri Pavlovitch à la fin de l’année 1916 est considérée comme le dernier sursaut de loyalisme de l’histoire de l’Empire russe.

Vassili Shoulguine, député de droite et nationaliste très en vue, qui se trouve à l’époque dans l’ancienne capitale, se fait cette réflexion :

Lorsque les nouvelles de l’évènement parvinrent à Moscou (c’était le soir) et se répandirent dans les théâtres, le public exigea que l’on joue l’hymne national.

Et l’on entendit à Moscou, peut-être pour la dernière fois :

Dieu, sauve le Tsar…

Dans ces conditions de guerre et de confusion autour du personnage de Raspoutine, la Douma s’efforce de résister à la politique de l’empereur, qui ne répond même plus aux intérêts des plus hautes sphères de la société. Dès l’été 1915, le Bloc Progressiste est créé, qui réunit la majorité des députés de la Douma (236 sur 442), dirigés par le chef des « Cadets », Pavel Milioukov. Le programme politique du bloc est relativement modéré : l’activité des progressistes vise avant tout à obtenir une influence sur le gouvernement, qui n’est pas responsable devant la Douma, et dans l’idéal, à obtenir la création d’un « gouvernement de confiance », qui serait responsable devant elle. La Douma s’opposera directement au pouvoir suprême, et la confrontation sera encore renforcée par le célèbre discours de Milioukov, « Bêtise ou trahison », qui, pour certains historiens, marque le début de la Révolution russe. En novembre, la Douma part en vacances, vacances qui prennent fin le 14 février 1917. Durant tout l’hiver, des rumeurs circulent, affirmant que la Douma est dissoute.

En fait, toutes sortes de rumeurs traversent la société. On parle d’un complot des soldats, des francs-maçons et même de la « haute noblesse ».

La période précédant immédiatement la Révolution de Février se caractérise aussi par l’instabilité du pouvoir suprême. Les ministres et même les chefs du gouvernement changent avec une telle régularité que la période 1915-1917 est surnommée « le saute-mouton ministériel ». Le 27 décembre 1916, le prince Nikolaï Golitsyne, âgé de 66 ans, devient le quatrième chef du gouvernement en un an. Selon les témoignages de ses contemporains, Golitsyne est un piètre homme d’état, absolument inadéquat pour assurer cette fonction. Le « saute-mouton ministériel » continue d’être un sujet de plaisanteries pour la société.

En février 1917, « l’ancien régime » se retrouve englué dans une profonde crise politique. Le tsar ne dispose plus d’aucune réelle assise populaire. Les organisations censées assurer au tsar le soutien du peuple ne sont devenues, même d’après la presse de l’époque, que coquilles vides.

« Le voilà enfin, ce jour »

La Russie a déjà expérimenté la Révolution. Des tribuns passionnés issus de différentes couches de la société forment une contre-élite. Il est possible de faire remonter l’histoire du mouvement révolutionnaire aux décabristes, mais c’est surtout l’organisation "Liberté du peuple" qui aura une influence sur la naissance de ce mouvement. La foi en la doctrine socialiste unifie des révolutionnaires issus de courants très différents. De façon très schématique, on peut classifier les révolutionnaires en deux catégories : les marxistes et les "narodniki". Les premiers s’appuient sur la méthode scientifique marxiste, mettent l’économie au premier plan et considèrent la "classe ouvrière" comme le moteur de la révolution. Les narodniki, plus romantiques, considèrent les organisations paysannes comme la base du socialisme et ne s’intéressent pas tant aux données statistiques. Pendant les dernières années du XIXème siècle, la dispute entre les marxistes et les narodniki infiltre les milieux étudiants. Finalement, les marxistes fondent le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, ou POSDR, qui regroupe alors bolcheviks et mencheviks, tandis que les traditions des narodniki donnent naissance au parti SR (Socialiste-Révolutionnaire).

En 1905, une véritable révolution s’est produite. Des actions révolutionnaires ont éclaté dans tout le pays. Deux millions de personnes ont fait grève dans toute la Russie, des combats de rue ont opposé à Moscou les ouvriers et la police, les marins se sont soulevés, des "républiques populaires" se sont formées dans le pays (la République de Markovo durera 231 jours). Le pouvoir a été forcé de faire des concessions, parmi lesquelles la création de la Douma via le Manifeste du 17 octobre 1905. Une partie des révolutionnaires ont pu rentrer dans la légalité et les représentants de certains partis révolutionnaires ont même été élus à la Douma, cependant que de nombreux révolutionnaires sont en exil.

Il est généralement admis que la première révolution s’achève en 1907 par le coup d’état du 3 juin. L’activisme politique s’apaise, mais les grèves restent fréquentes et permettent aux ouvriers de lutter pour leurs droits. Beaucoup d’entre elles portent aussi des revendications politiques.

Il est intéressant de noter que durant la première moitié de l’année 1914, la quantité de grévistes affichant des revendications politiques dépasse le million, un chiffre qui n’avait été excédé que durant la révolution de 1905. Le mouvement gréviste s’effondre brusquement après le début de la guerre. Cependant, même durant la Première Guerre mondiale, et tout spécialement dans les entreprises approvisionnant l’armée et la marine, des grèves éclatent pour soutenir des demandes économiques. Les manifestations politiques, elles, sont rares.

À l’hiver 1917, les manifestations politiques reprennent. Le 9 janvier, à l’occasion du 12ème anniversaire du « Dimanche sanglant », une manifestation a lieu à Moscou sous le mot d’ordre « À bas la guerre ! », et à Petrograd, une grève rassemble selon certaines sources jusqu’à 145 000 personnes ; les ouvriers font grève à Bakou, Nijni-Novgorod, Rostov-sur-le-Don, dans le Donbass et encore d’autres régions. Rien qu’en janvier 1917, on dénombre 270 000 grévistes.

C’est février : on s’attend à des manifestations ouvrières massives au moment de l’ouverture de la Douma, juste après les vacances parlementaires. Les journaux publient des avertissements aux ouvriers, les enjoignant à ne pas participer à des grèves politiques. L’atmosphère est tendue. À partir du 10 février, des grèves spontanées éclatent dans Petrograd, grèves qui atteindront leur paroxysme le 14 février à l’ouverture de la Douma.

La poétesse Zinaida Guippius écrit ces lignes à propos du 14 février :

La Douma ouvre mardi. Pétersbourg bruisse des pires rumeurs. D’ailleurs ce ne sont pas que des rumeurs. On dit que le 14, pour l’ouverture de la Douma, les ouvriers prévoient une manifestation. On dit qu’ils se rendront à la Douma pour exprimer leur soutien à ses revendications… ses revendications d’opposition, bien sûr, mais lesquelles ? Les exigences de ministres responsables, ou bien la "confiance" de Milioukov ? Cela, les rumeurs ne le disent pas.

Tout cela ne me semble pas réaliste. Je pense que rien de cela ne se produira. Il y a à cela de nombreuses raisons, mais la principale, qui domine toutes les autres, est que les ouvriers ne soutiendront pas le bloc de la Douma.

Si cela est idiot, les ouvriers ne sont pas coupables de cette idiotie politique. Ce sont les "vrais" politiciens, le bloc de la Douma, qui sont coupable. Non seulement nos "parlementaires" ne veulent pas du "soutien" des ouvriers, mais ils en sont terrifiés ; la rumeur même outrage nos "biens nés". Quelqu’un a un jour mentionné que dans les milieux ouvriers, on s’inspire de quelques mots, ou d’une lettre de Milioukov. Mon Dieu comme il a pris soin de le nier, avec quelle énergie il a protesté. Plus qu’une protestation, on aurait dit un rejet total des pauvres et de la gauche.

La plupart des socialistes ne soutiennent pas la manifestation du 14 février. Seuls les mencheviks approuvent ouvertement l’organisation de grèves et le soutien à la Douma. Mais le génie est déjà sorti de sa bouteille.

Le 17 février, les ouvriers de l’usine Poutilov se mettent en grève (l’usine sera fermée le 22). Ils mandatent même une délégation auprès du député de gauche Kerenski. Les bolcheviks se mettent à distribuer des tracts appelant à la lutte ouverte. Le mouvement prend de l’ampleur, de plus de plus de personnes participent aux manifestations. Des boulangeries et de petits commerces sont pillés. Les contemporains de ces évènements les qualifient de « désordres » : les actions de rue sont très impulsives et n’ont pas de buts précis.

Dans ses Essais sur la Révolution, le menchevik Soukhanov écrit :

Les jours suivants, les mercredi et jeudi 22 et 23 février, le mouvement dans les rues s’était déjà déterminé et dépassait le cadre des manifestations ouvrières habituelles. Et la faiblesse du pouvoir devint évidente. Il avait manifestement été incapable d’extirper le mouvement à la racine, malgré tout son appareil et ses dizaines d’années d’expérience. La ville était pleine de rumeurs et de désordres.

Par leur ampleur, ces désordres s’étaient déjà produits des dizaines et des dizaines de fois. Si quelque chose faisait leur spécificité, c’était précisément l’indécision du pouvoir, qui avait manifestement lâché la bride au mouvement. Mais c’étaient des désordres, pas encore une révolution. Non seulement on ne voyait pas encore la lumière au bout du tunnel, mais aucun des partis de l’époque ne prit la tête du mouvement pour l’utiliser à des fins d’agitation.

Cependant, il est convenu de considérer le 23 février (le 8 mars du calendrier moderne) comme le début de la Révolution de Février. Dans les cercles de gauche, ce jour est célébré comme le Jour des ouvrières. De nombreuses femmes se joignent aux manifestations, principalement les ouvrières du textile, qui marchèrent, selon certaines sources, vers le Palais de Tauride où siégeait la Douma. Le 8 mars est surtout une date symbolique pratique pour marquer chronologiquement le début de la Révolution. En réalité, Petrograd est déjà plongé dans le chaos depuis plusieurs jours.

Les évènements survenus entre le 23 février et le 2 mars ont été largement décrit et il n’est pas nécessaire de les raconter de nouveau. Il apparaît plus important de noter que la Révolution de Février se déroula de façon légale. Il est intéressant de savoir à quel moment des évènements révolutionnaires se produisirent. Par contre, la question de savoir à quel parti appartenaient les initiateurs de la Révolution a selon nous peu d’intérêt. Les véritables instigateurs de la Révolution de Février furent ces meneurs naturels sortis des rangs des ouvriers et des soldats ralliés à eux. Leurs actions représentèrent une réaction à des conditions sociales insupportables, sans lesquelles le mouvement n’aurait pu devenir général. C’en était fini de « L’Ancien régime », et le mois de février vit apparaître les prémices d’une nouvelle Russie.

ALLER PLUS LOIN (en russe) :

Gaïda F.A., Pouvoir et société en Russie : dialogue sur la voie du développement politique (1910-1917), 2016

Kolonnitsky B., « Erotique tragique » : figures de la famille impériale durant la Première guerre mondiale, 2010

Katkov G.M., La Révolution de Février

Kitanina T.M., Guerre, pain, révolution, 1985

Melgunov M.N., Les journées de Martovo de 1917

Cet article initialement paru en russe sur le site de notre partenaire www.1917daily.ru a été traduit par Léo Vidal-Giraud.